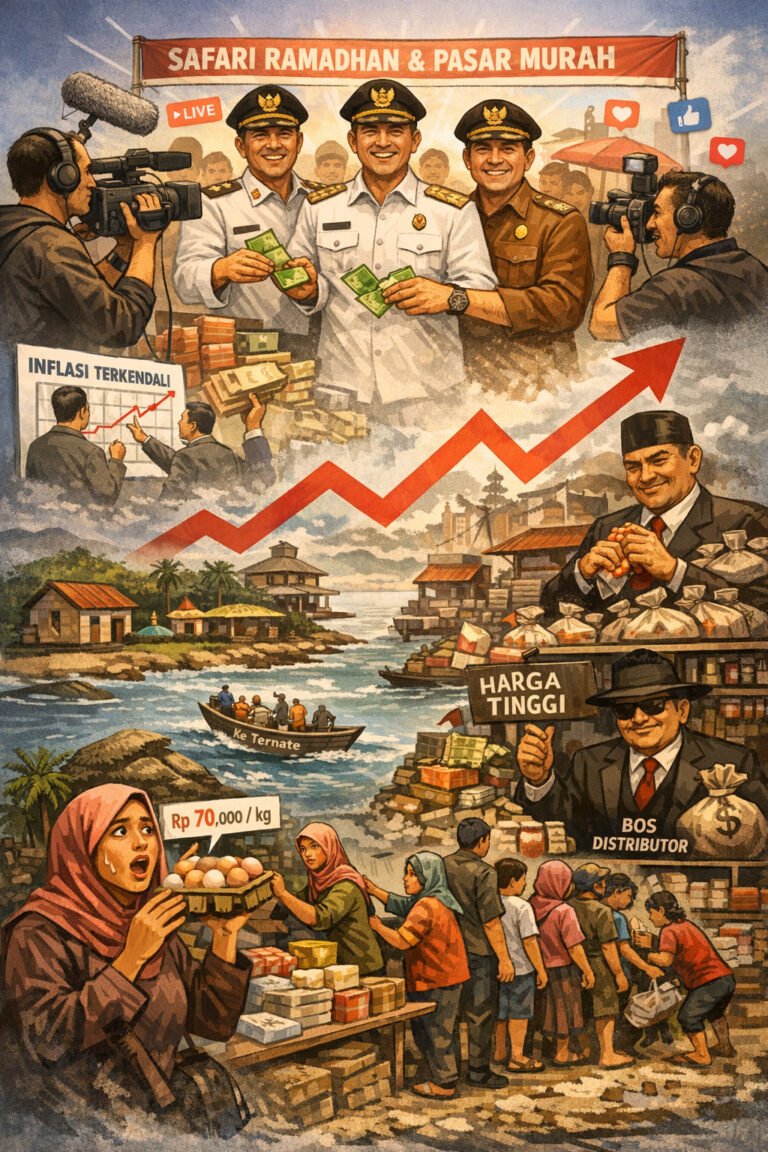

Dewakipas.id, Ternate – Publik menyoroti disparitas harga sembilan bahan pokok (Sembako) yang cukup mencolok di pasaran menjelang bulan suci Ramadhan. Saat yang sama kita menonton parade pejabat daerah turun ke pasar tradisional dengan rompi dinas dan liputan media, menyampaikan pesan bahwa inflasi terkendali dan kebutuhan masyarakat aman.

Kondisi ini mewakilkan keresahan publik terhadap fenomena “harga” yang dinilai menimpang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut masyarakat lebih cermat dalam berbelanja.

Di ruang terpisah, para kepala daerah sibuk menyusun skenario menyiapkan peralatan, membentuk jejaring Media Sosial (Medsos), mengatur narasi, Mempersiapkan anggaran dari APBD, untuk memulai Gerakan Pasar murah, operasi pasar, safari Ramadhan, semua disusun dengan rapi dan terus menghitung jejak digital publikasi yang sistemik, untuk kebutuhan pencitraan yang terstruktur.

Moezakkir Dodaradaga, menyebut fenomena ini sebagai “ritual tahunan panggung kuasa daerah”. Pemerintah baru dianggap hadir jika media datang. Pasar murah baru bermakna jika ada dokumentasi. Bantuan baru dibagikan jika mikrofon dan kamera sudah terpasang di tubuh pejabat. Dalam ritual ini, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tampil layaknya artis, membela kaum miskin di depan layar, tetapi bersembunyi dibalik batu kebijakan yang sesungguhnya.

Padahal, di balik panggung itu, persoalan yang dihadapi rakyat jauh lebih mendasar dan lebih kejam, dari skenario harga pangan di desa dan pulau kecil, semakin mahal dan semakin tidak rasional.

Data harga resmi menunjukkan bahwa pangan pokok, protein hewani, ikan, hingga sayur-mayur di wilayah seperti Weda dan bahkan Ternate, yang menjadi pusat distribusi lebih mahal dibandingkan Manado, Makassar, bahkan Surabaya.

Harga daging ayam ras di Weda tercatat 25-43 persen lebih mahal dibanding kota pembanding. Telur ayam ras lebih mahal 18-36 persen, sementara udang basah yang seharusnya melimpah di wilayah pesisir dijual hingga 43 persen lebih mahal dibanding Surabaya. Indeks ketimpangan protein terhadap Makassar mencapai 1,34 dan terhadap Surabaya 1,31.

“Yang paling problematik, tidak ada kebijakan yang sungguh-sungguh hadir untuk mengoreksi ketimpangan ini. Pemerintah daerah terkesan membiarkan harga bergerak liar. Pengawasan pasar lemah. Tidak ada intervensi margin yang rasional. Tidak ada kebijakan distribusi khusus untuk pulau kecil. Pembiaran ini berlangsung bertahun-tahun, dan sulit dilepaskan dari relasi politik masa lalu antara penguasa daerah dan pelaku distribusi. ucap Jack, sapaan akrab Moezakkir Dodaradaga, Senin (16/02).

Ironisnya, lanjut Jack, Bank Indonesia dan pemerintah daerah lebih sibuk membahas inflasi agregat. Statistik inflasi dirayakan, laporan pemantauan harga dipresentasikan, dan narasi stabilitas diproduksi. Namun yang luput dibaca adalah ketimpangan harga antarwilayah dan margin keuntungan yang tidak rasional. Inflasi terlihat terkendali, tetapi kemiskinan konsumsi justru semakin dalam. Statistik berubah menjadi selimut yang melindungi penguasa dari kenyataan pahit di dapur rakyat.

Dalam situasi inilah APBD memainkan peran yang ironis. Alih-alih digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat logistik kepulauan, atau melindungi daya beli secara struktural, APBD justru dipecah menjadi program-program simbolik Ramadhan. Pasar murah digelar satu hari di pusat kota. Bantuan dibagi secara selektif. Safari Ramadhan dilakukan dengan pengawalan tim dokumentasi khusus, bahkan dengan kontrak APBD demi memastikan citra kepala daerah tersebar luas di media sosial.

“Bantuan ini mungkin meringankan sesaat, tetapi tidak pernah menyentuh akar persoalan. Harga tetap mahal. Rantai pasok tetap timpang. Pulau-pulau kecil tetap terpinggirkan. Rakyat tidak dibebaskan dari tekanan ekonomi, hanya diajak bersyukur di tengah ketidakadilan. Inilah bentuk penindasan yang rapi. Kemiskinan tidak diciptakan melalui kekerasan, tetapi melalui harga yang dibiarkan tak terkendali. Negara tidak menindas secara langsung, tetapi membiarkan pasar bekerja tanpa koreksi,” tutup Jack.***